群響「ラヴェルPコン、ラフ3交響曲」

- tokyosalamander

- 2025年7月20日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年7月26日

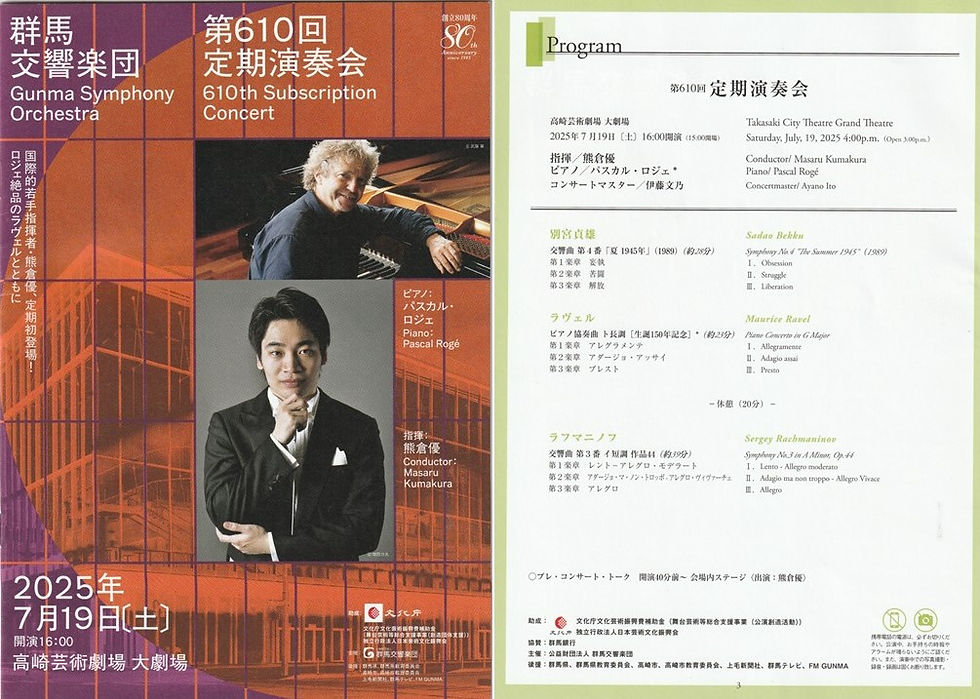

2025年7月19日(土)、群馬交響楽団「第610回定期演奏会」は、国際的若手指揮者・熊倉優とフランス・ピアニズムの最高峰であるパスカル・ロジェが登場しました。

指揮者の熊倉優(くまくら・まさる)さんは、1992年生まれの33歳という若手ですが、キャリア、実力ともに国際的にも注目されています。2016年~2019年までの4年間、NHK交響楽団で、首席指揮者のパーヴォ・ヤルヴィのアシスタントとして研鑽を積み、定期演奏会にも関わってきました。2021年からはドイツに拠点を置き、2023年8月よりハノーファー州立歌劇場第2カぺルマイスターに就任、今シーズンも多数のオペラを指揮する予定です。

群響の定期演奏会では、開演40分前(15:20)に、ステージで「プレ・コンサート・トーク」が行われています。今回は、群響定期初登場の熊倉優さんが出演しました。

「プレ・コンサート・トーク」は、いつも裏話的なお話が聞けるので、楽しみにしています。今回のトークで知ったいくつかの情報を皆様にもお知らせします。

・「群響の今シーズンは、必ず、日本人の作品をプログラムに入れている。今日演奏する別宮貞雄(ベック・さだお)の交響曲第4番は、素晴らしい曲であるが、滅多に演奏されることはない。今までに演奏された回数は5本の指に入るくらいである。」

・「ラヴェルのピアノ協奏曲を演奏するパスカル・ロジェ(74歳)は、ラヴェルからこの曲を献呈され初演したマルグリット・ロンというピアニストから直接教わっている。」

・「ラフマニノフの交響曲第3番は、第2番に比べるとマイナーで、日本では1年間に5本の指か10本の指に入るくらいしか演奏されていない。第3番は自分の好きな曲なので、ぜひ第3番をやらせてほしいということでプログラムが決まった。」

「プレ・コンサート・トーク」は通常20分間くらいですが、熊倉さんのお話は、10分くらいで終わってしまいました。舞台裏に帰ろうとしましたが、舞台裏への扉は固く閉ざされたままです。「もう少し話をしろってことですね」と笑いをとり、追加のお話をしてくださいました。

・「ドイツでは夏休みが6週間あり、オーケストラはその間、全く活動をしていない。その時期は、日本に帰ってきている。日本の空港に降り立つと、むわっとする梅雨の湿気に包まれ、日本に帰ってきたんだなと感じる」そうです。

そうこうしているうちに、舞台裏への扉が開かれました。熊倉さんの親しみやすい誠実な人柄が伝わってきた「プレ・コンサート・トーク」でした。

そして、コンサートが始まりました。

・別宮貞雄:交響曲第4番「夏1945年」は、3楽章でしたが、演奏時間は30分近くある大作でした。終戦の年がテーマとなっていました。充実した演奏でしたが、親しみやすいメロディーがあるというわけではなく、とにかく長くて重い曲という印象がありました。

・ラヴェル:ピアノ協奏曲は、パスカル・ロジェの独壇場でした。しかし、実演で聞く音のバランスは、聞き慣れたCDで聞く音のバランスとは、かなり違って聞こえました。ヴァイオリンの音がピアノに被ってしまって、あまり聞こえてこないところがあり、もどかしく感じることもありました。CDの音って、ステージの上の方から聞いている音に近いのかもしれません。第2楽章でピアノのソロで始まるあたりから、だいぶ耳が慣れてきました。第3楽章は、ピアノもオーケストラもフルスロットルで、一気に最後まで駆け抜けました。盛大な拍手が途絶えることはなく、スタンディングオベーションをしている観客も目立ちました。アンコールのラヴェル/ソナチネ 嬰ヘ短調 M. 40から 第二楽章 メヌエットも素晴らしい演奏でした。その後も拍手は激しさを増しています。パスカル・ロジェさんは、最後はステージ中央から、上手(向かって右側)と下手(同左側)に歩いて行かれ、それぞれ深々とお辞儀をし、さよならと手を振って、丁寧にお別れをしました。まさに、カリスマ・ピアニストの面目躍如でした。

・休憩後のラフマニノフ:交響曲第3番は、今回、もっとも楽しみにしていた曲でした。事前にサブスクでいろいろな演奏を聴いているうちに大好きになってきました。熊倉さんの「プレ・コンサート・トーク」では、この曲が好きな理由として2点紹介していました。

1つは、ラフマニノフがアメリカに渡ってからの曲なので、アメリカの映画音楽の影響を受けていて、曲中には、さまざまな魅力的なキャラクターが次々に登場してくるように聞こえてくることです。

2つめは、ラフマニノフの晩年の作品なので、30年前に書かれた人気曲「交響曲第2番」と楽器の編成は変わらないが、構成はシンプルで室内楽的になっている、これは想像だが、人生の引き際を考えていたのではないか、という点です。

確かに、交響曲第2番ほど、ロシア的で濃厚なメロディーラインが幅を利かせるわけではありませんが、魅力的な旋律が次々に登場する点は、映画音楽的なエンタメ性を強く感じました。ラフマニノフは、さまざまなキャラクターを紹介するストーリーテラーとしての役割をはたし、最後の第3楽章のフィナーレでは、登場したキャラクターたちをカーテンコールで登場させるかのように華々しく曲が閉じられました。最晩年に書かれた「交響的舞曲」のスタイルとも似ている感じがしました。

演奏はもちろん、群響のソリストたちの活躍もあり大成功でした。ソロを務めた奏者には、観客から大きな拍手が贈られました。第2楽章冒頭のコンサートマスターのソロも素敵でした。

そして、最も多くの拍手が贈られたのは、群響定期初登場の指揮者・熊倉優さんでした。熊倉さんの指揮ぶりは、奇をてらうところは全くなく、曲の魅力をありのままに伝えようとする誠実そのものでした。

おそらく、NHK交響楽団で長くアシスタントとして活動されてきたことで培ったものがベースになっているのではないかと思いました。また、現在はドイツの歌劇場でオペラの指揮をされていることから、オペラと同様に、ソロの魅力が伝わるよう、バランスを整えたり、メリハリをつけたりすることがとても素晴らしかったです。

ラフマニノフの交響曲第3番は、ソロが次々に活躍するオペラ的な要素もあることから、群響の各奏者の素晴らしさを伝えるため、熊倉さん自身があえてこの曲を演奏したいと熱望されたのではないか、と勝手に想像しました。

この日(7月19日)は「土用の丑の日」でした。、今日の演奏からは、鰻を食べるより、はるかに大きなエネルギーをいただきました。夏バテ防止効果抜群の演奏会でした。

コメント